こんにちは!計量女子です。

ご挨拶が遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます🎍

本年も長野県計量検定所をどうぞよろしくお願いいたします🙇♀️

前回のブログで江戸秤座跡(江戸時代に東国33か国の秤を掌握していた守随家の秤座があった場所)を記事にしましたが、

西国33か国の秤を掌握していた神(じん)家の拠点であった京都秤座を紹介しなければ、この記事は完結しません。

ということで、年が明けた1月上旬(ホテルの相場が安くなる時期を見計らって)家族旅行のついでに見てくることにしました。

嵐山 竹林の小径

嵐山 渡月橋から見た日の出

八坂神社

鴨川にかかる虹

河原町三条で見かけた、一度見たら忘れない名前のお店

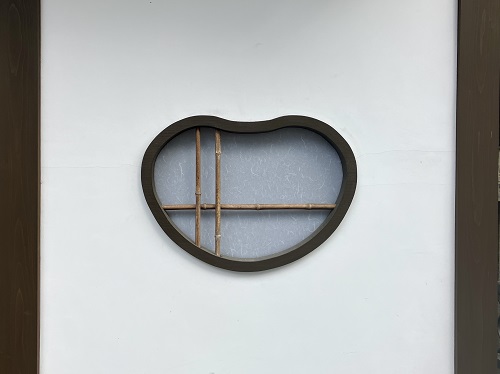

さて、今回の目的地である旧神家(京都秤座跡)は、江戸秤座跡と違い建物が残っています。

最寄り駅は市営地下鉄烏丸線の丸太町駅ですが、二条城から歩いて行くこともできます。

Map data ©2024 Google

市営地下鉄東西線二条城駅の1番出口から出るとすぐに二条城の東南隅櫓(とうなんすみやぐら)が見えます。

東大手門(二条城正門)を横目に見ながら堀川通を北へ。

※二条城駅から行くのであれば2番出口を出て東堀川通を北上したほうが早いのですが、この門を間近で見たかったので遠回りしました

堀川通を横断し、東堀川通を少し南に歩くと夷川通りという看板があるので通りに入ります。

住宅街を東へ5分ほど歩くと、かつて神家が京都秤座を取り仕切っていた拠点、旧神家に到着しました。

風情のある京町屋といった外観の建物に、神家が秤座廃止後も秤商いをしていたことを示すものが残っていました。

左の看板には「計量器販売所 神 嘉三郎」

右の看板には「度量衡器販売〇 神 嘉三郎」※〇は判読不能

と記されています。

神嘉三郎氏は、神家の子孫で大正時代に度量衡法に基づく許可を受けて秤を製造していた方です。

大正初期の京都府下には度器(長さ計)3名、量器(体積計)2名、衡器(質量計)5名の製造者がいたそうで、神氏は衡器5名の製造者のうちのひとりです。

建物の向かって右にある白い蔵は巽蔵(たつみくら)と呼ばれ、1864年の禁門の変(別名蛤御門の変。大名同士の武力衝突により京都市中が焼け野原となった)でも延焼を免れた建物です。

(計量女子が巽蔵のことを知ったのは帰ってきてからだったので、写真がほぼありません。もっとよく調べてから行けばよかったです…)

旧神家の建物は、今は神家の手を離れて予約専門の高級寿司店となっています。

本当は建物の中も見たかったのですが、ランチで1人22,000円、おまかせコース1人33,000円という設定のお店なので、回転寿司しか行ったことのない計量女子には無理でした。

いつか寿司が止まって見えるほどの収入が手に入った暁には再訪問したいと思います。

このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら

松本地域振興局 総務管理課

TEL:0263-40-1955

FAX:0263-47-7821