皆さんは「香り松茸、味しめじ」という言葉をご存じでしょうか。

インターネットで検索すると「香りの良さでは松茸が優れ、味の良さではしめじが優れているという意味の日本のことわざ」、「松茸は独特の芳醇な香りが特徴である一方、しめじは香りは控えめながらも旨味が強く、美味しいとされています」などとあります。

果たして本当なのでしょうか?また、「しめじ」とは何のきのこのことでしょうか?

「しめじ」の答えはこの写真のきのこになります。ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、「ホンシメジ」というきのこです。

秋にアカマツ林やアカマツにナラ類の混じった林に発生します。かつては長野県でも沢山採れましたが、松くい虫被害によるアカマツ林の減少などの影響で、現在の採取量はごく僅かであり、希少性の高いきのこです。

この写真は、長野県林業総合センターでおが粉や麦からなる培地を使って菌床栽培により発生したホンシメジです。10年ほど前から栽培試験を行っており、今後の実用化を目指しています。

これは、林地での増殖試験の写真です。左の写真の下のほうにある白い塊はホンシメジ菌を培養した菌床です。ミズナラの根元に埋設すると、2年後に右側の2枚の写真のように、ホンシメジを発生させることが出来ました。

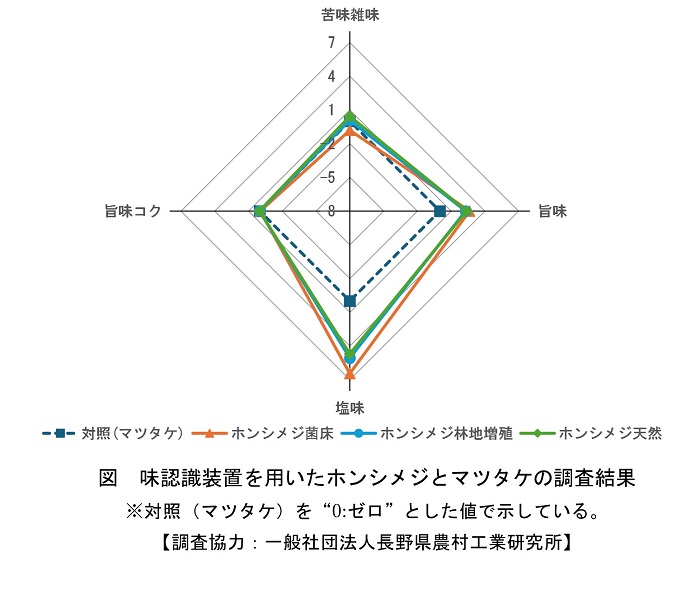

このほど、これらの試験で採取したホンシメジや天然のホンシメジ及びマツタケの味を調査することができましたので、結果を報告したいと思います。

この図は、一般社団法人長野県農村工業研究所が導入した味認識装置を使った味分析のグラフです。旨味、旨味コク、塩味、苦味雑味の4種類の味が検出され、ホンシメジは、マツタケに比べ、旨味と塩味の値が高いことが分かりました。“旨味”はいわゆる出汁の味で、食べた瞬間に感じる味です。

今回の調査はあくまで一例です。人が実際に感じる美味しさは、味だけではなく、香りや歯応えなど様々な要素が一体となって感じるものです。独特の芳醇な香りで人々を魅了するマツタケはやはり別格の存在だと思いますが、一“味”違った魅力のあるホンシメジを、多くの人に食べていただけるよう、今後も試験研究に取り組み、本県に適した栽培技術を開発していきたいと考えています。

このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら

松本地域振興局 総務管理課

TEL:0263-40-1955

FAX:0263-47-7821