松本市島内山田地区一帯の森林は、令和5年度に「里山整備利用地域(開かれた里山)」に認定されております(このお話しは後日)が、今回は、この地区内で活動しています「山田炎の会」をご紹介します。

場所は、地元で一本松と呼ばれている昔からの窯焼きの地。森林調査の際取材させていただいたこの日は、ちょうど陶芸作品を、穴窯(のぼり窯)という大きな窯に入れ、そこに火を入れた日でした。

穴窯に火を入れたところ (火入れ時の神事のため窯口に榊が添えられていた)

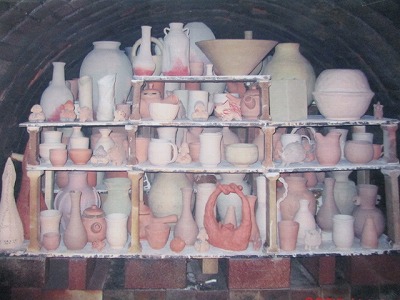

窯の大きさは、正面からみて、幅1.5m、高さ2.0m、奥行き7.2mと大きく、この中には500~700ヶ、総重量120㎏の陶芸作品が入っているとのこと。(火を入れたあとだったので作品は見れませんでしたが、窯内のイメージは下の写真のとおり)

こうした作品は、松本市や安曇野市、塩尻市など地域の方々が丹精込めて作られ、この窯に持ち込まれたもの。また当窯の管理小屋の作陶室へ来られて作成されたものだそうです。

作陶室にある轆轤(ろくろ)

過去には、都会からの作品も持ち込まれていたそうで、その時は、作品数が多かったため、隣にあるさらに大きな窯で焼いていたそうです。

今回火入れした窯の横にある巨大な登り窯 (作品数が多い時にはこの窯で対応)

今回の窯で火入れしてから焼きあがる(作品が出来上がる)工程をお聞きしたところ、

6月19日(水)火入れ

6月23日(日)焼き完成

7月6日(土)窯から作品出し

なんと、火入れしてから焼きあがるまで100時間(まる4日半)かかるそうです。この間は、24時間体制の交代(当番)制で、薪をくべ続けなくてはならないとのこと。

また、良い作品に仕上げるためには、窯内の温度を管理しなければならないとのこと。

窯の横にある窯内の温度を計測する温度計 (窯内3ヶ所に温度センサーを設置)

取材した時は、火入れしてすぐでしたので、まだ30~50℃でした。これが2~3日後には1,300℃までになるとのこと。また、温度の上げ方の(何時間後には何度にするという)スケジュールが決まっていました。火入れしてから急に温度を上げると、作品が割れてしまうため、薪のくべる量を少なくして低温度に調整していました。

窯内の温度が上がるとともに、徐々に窯から煙が出てきました。この煙の正体は水蒸気、作品に含まれていた水分が抜けている証拠だそうです。

窯にある穴から水蒸気が出ている様子

この窯の温度を上げるために必要不可欠なのは、炎の元になる「薪」です。この島内山田地区には豊富な森林資源があり、針葉樹ではアカマツ、広葉樹ではナラやクリ、クヌギが代表的な樹種です。

今回の窯に使用されている薪は、アカマツでした。薪の樹種は何でもよいのではなく、なんとその樹種により、作品に着く色が変わってくるそうです。この窯から出る作品の特徴として、薪を燃やす際に出る灰が作品の表面に付着して、写真のように味わい深い色の作品に仕上がるそうです。

使用した薪がアカマツの場合の作品例

ちなみに、ナラやクリ、クヌギの灰から仕上がる作品は、次の写真のとおり白っぽくなるそうです。

また、灰が付いて表面がザラザラしているのも、何とも言えない風情が特徴ですね。

使用した薪がナラ、クヌギの場合の作品例

また、仕上がりの色は、使用する土にも影響を受けるそうで、島内山田地区の土では黒っぽくなるそうです。(信楽からの土は茶色っぽくなるそうです。)

このような島内山田の森林や土質などの豊かな自然環境から、この地に古くから盛んに窯焼きが行われている由縁だと感じました。

薪は、この地区で森林整備が実施され林内に放置された材を会員の方々が運んで、薪割り機で薪にしているそうです。一回の窯焼きに使用される薪は800束。このように有効利用しているため、地区の森林の林床は比較的きれいになっています。

高く積まれている薪材

このように窯焼きの風情ある島内山田地区の陶芸作品ですが、最近は、釉薬(ゆうやく)を使った作品も人気が高いそうです。

釉薬を使った作品例

山田炎の会では、このようなニーズに応じて、釉薬(ゆうやく)を使った作品も作れます。

このように、電気窯もあり、写真のように素焼きし、一度取り出して作品を釉薬に浸して、もう一度窯に入れ、本焼きして完成。薪を使った窯では灰がついてしまいますが、電気窯を使うと灰は付かず、釉薬の色がはっきりと出るそうです。

素焼きした作品

また、敷地内には、炭焼き窯もあり、炭焼き(黒炭)も作成できます。さらにピザ焼きの窯もあり、ここで作られた炭を使い、美味しいパンやピザを焼くこともできます。

炭焼き窯

ピザ(パン)焼き窯

今回の取材で、地元の方々の活動に触れ合うことができた喜びと同時に、芸術に無頓着な私が、少し、陶芸の奥深さやすばらしさを感じることができました。皆さんもぜひ、島内山田地区を訪れて、自然環境の豊かさと、陶芸を通した地元の方々の活動に触れてみてはいかがでしょうか。

このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら

松本地域振興局 総務管理課

TEL:0263-40-1955

FAX:0263-47-7821