2025.02.01 [ 計量検定所 ]

計量女子の計量検定所日記「節分の日が変わる年もある…ってコト!?」

こんにちは!計量女子です。

実は計量女子は年明け早々「市民タイムス」さんの取材を受けまして(詳細は割愛しますが「さわやかさん」ではありません)、その時に記者さんから

「節分の日付が今年は例年より1日早いのですが、これは計量法と何か関係があったりしますか?」

というご質問をいただいたので、気になって調べてみました。

「節分」というのは二十四節気(にじゅうしせっき)のひとつである立春の前日にあたる日で、例年は2月3日ですが、令和7(2025)年は2月2日が節分の日とされています。

先にネタバレをしてしまいますと、節分の日付は太陽と地球の動きに基づき国立天文台が決めていて、毎年2月に官報で翌年の暦要項(れきようこう)として発表しています。

歴要項-国立天文台 天文情報センター 暦計算室

(新しいウインドウで外部サイトが開きます。)

ここで法定計量の世界を覗いてみますと、昭和47(1972)年まで我が国の旧計量法で示されていた時間(秒)の定義は

「秒は、明治三十二年十二月三十一日午後九時における地球の公転の平均角速度に基いて算定した一太陽年の三一、五五六、九二五・九七四七分の一として東京天文台が現示する。」

という、ちょっと何言ってるか分からない感じのものでした。

これが、当時の法改正により

「秒は、セシウム一三三の原子の基底状態の二つの超微細準位の間の遷移に対応する放射の周期の九、一九二、六三一、七七〇倍に等しい時間として現示する。」

となりました。

(改正された後も何言ってるか分からない)

どうして法改正に至ったのでしょうか?

それは、日本も加盟している国際度量衡総会(こくさいどりょうこうそうかい)の1967年に開催された第13回総会において、セシウム(Cs)原子の動きに基づいた1秒の定義が採択されたからです。

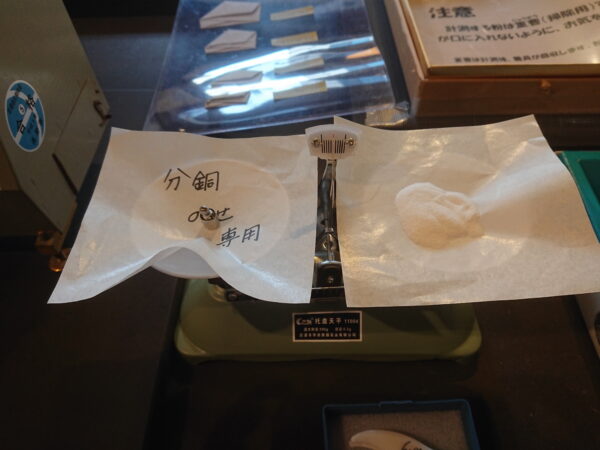

↑国立研究開発法人 産業技術総合研究所(通称:産総研)にある周波数標準器

「原子泉方式一次周波数標準器NMIJ–F1」

天体の動きは常に一定のように思えますが実はそうではなく、これを時間の単位として定義するのには色々と不都合がありました。

そこで、天体の動きよりも安定している原子の動きを研究して秒の再定義をしたのです。

各国のセシウム原子時計に基づき世界で使用されている時間が協定世界時(UTC)で、日本標準時 (JST) は協定世界時より9時間進んだ時間(UTC+9)です。

…ということで、

Q「節分の日付が今年は例年より1日早いのですが、これは計量法と何か関係があったりしますか?」

A「節分の日付を決めているのは計量法ではなく天体の動きに基づき国立天文台が決めているものですが、天体が紡ぐ時とセシウム原子が刻む時には“ずれ”があるため、その結果今年の節分は2月2日になりました。」

という内容のお話でした。

笑顔ある暮らしのために くまなく計量

…ってコト!?

このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら

松本地域振興局 総務管理課

TEL:0263-40-1955

FAX:0263-47-7821