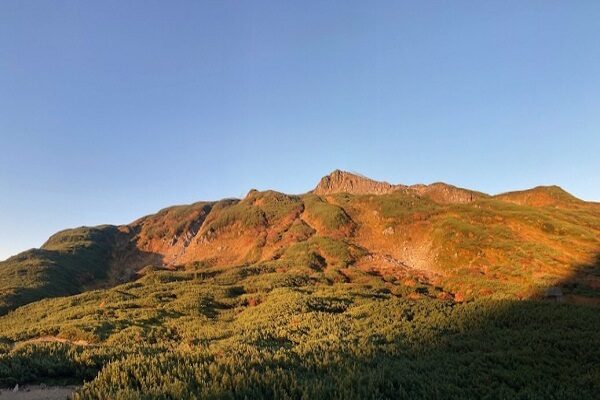

酷暑と言われた暑さも収まり、標高の高い所では紅葉シーズンを迎えています。

このブログを愛読されている皆さんの中にも、趣味として登山をされている方もいるかと思いますが、どんな身支度で活動されていますか?

年齢にかかわりなく、無雪期の登山でもストックを使用されている方も多いのではないでしょうか?

10数年ほど前から普及し始め、現在ではほとんどの方が使用しているかと思いますが、先端の“ゴムキャップ”は、ちゃんと着けていますか?

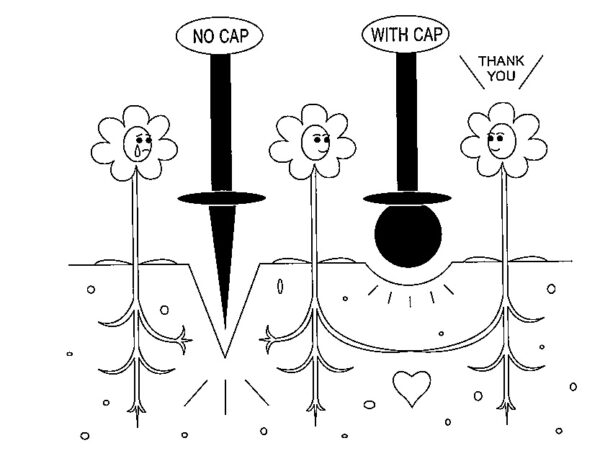

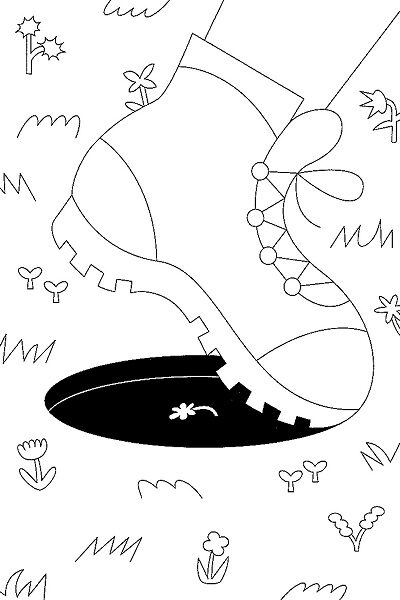

ゴムキャップを着けていない場合の、地面に与える影響を想像してみましょう。

尖った先端が深く突き刺さり穴が開いてしまう→雨水の流れ込みによって穴が広がってしまう→流れ出た土が草地(お花畑)に流れ込んでしまい、植物や小動物の生息環境を狭めてしまうかも…。植物の根が傷つく事もあるかも知れません。それが原因で枯れてしまう事も…

※登山道(緑ロープ)の外に土が流れ出てしまい、植物の生育場所を圧迫しています

始めは50㎝程度だった道幅が徐々に広がって1.0m以上になることや、降雨時に大きな水溜りになってしまう事。

想像できますよね?

※登山道=水路 になっても”いい風景”って言えるのかなぁ~?

標高の高い山岳地域では、道や周辺風景の荒廃が拡大しないように、各山小屋さんが様々な手法で道直しや保全活動を行ってくれていますし、国県も助成制度を立ち上げて支援しています。

しかし、山小屋さんが負担する事も多く、働き手、資材調達、資金面などで苦慮しているのが現状です。また、その作業はすべて人力に頼る事になります。

※道直し作業中の様子

①ヤシ繊維ネットを用意する

②流出した周辺の石礫を集めて包む

③風雨で流れ出ないように杭や土石で止める

④簡易土留め設置完了!

道直しをする仕組みが無い標高の低い場所(里山の日帰りができる様な穴場の山)で起きてしまうと、どうでしょうか?土砂災害の要因になってしまうかもしれませんよね?

大きな山の環境規模からすれば、“小さな傷“なのかもしれないけど、失われてしまう風景や希少種がある事を鑑みれば”小さな傷“とは言えないのではないでしょうか?

もちろん、道の荒廃や土の流出の原因が、無雪期の登山でのストック使用だけというわけではないですが

・「ゴムキャップは必ず着ける」

・「突く場所を考える」

・「ストックに頼りきりにならない」

・「植物の生えているところに長時間居座らない」

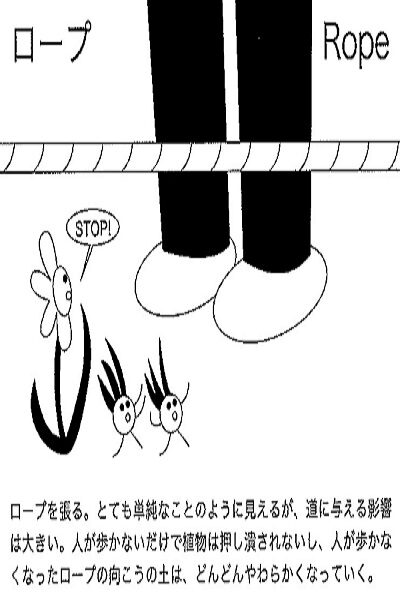

・「ロープを踏み越えて歩かない」

イラスト:三俣山荘発行の「風景と道直し」より引用

深まる秋、錦秋を楽しむ登山の際に、皆さんの一歩、ひと突きが与える影響に、自分がいない100年後の風景に、ほんの少しでも想いを巡らせてみてはいかがでしょうか?

三俣山荘インスタグラム「山の緑が少しずつ失われています。」(動画)

このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら

松本地域振興局 総務管理課

TEL:0263-40-1955

FAX:0263-47-7821