こんにちは、佐久地域振興局です。

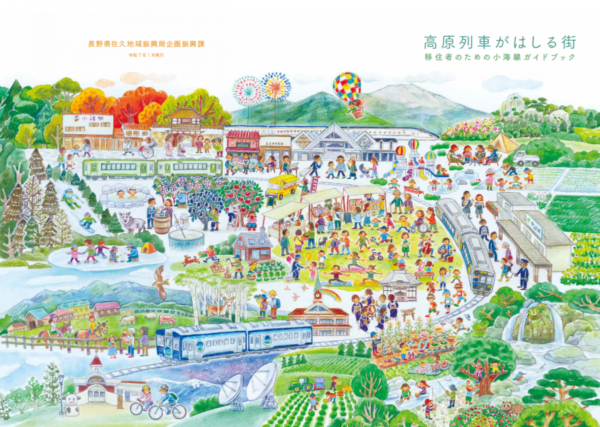

今年2月にご紹介した「高原列車がはしる街 移住者のための小海線ガイドブック」が大好評につき、追加で12,000部増刷されました!

⇒以前のブログ記事:「高原列車🚃がはしる街 移住者のための小海線ガイドブックができました。」

地域の方々から「もっと欲しい!」という声がたくさん届き、嬉しい悲鳴です。

今回は、制作に関わった3名のクリエイターさんに、制作の裏話を聞いてきました!

〇インタビューの参加者

●柳澤拓道さん(ディレクター)

株式会社MoSAKUの代表取締役:行政等との地方創生事業や「ワークテラス佐久」の運営、クラフトコーラの製造等多岐に渡る事業展開を手掛けている。

●江村康子さん(グラフィックデザイナー)

グラフィックデザインだけでなく、イラストの仕事も手がけるマルチなクリエイター。気づけば「あれ?ここにも?」というくらい、いろんなところで活躍中です(笑)。

●林 光さん(フォトグラファー)

軽井沢町や小諸市、野辺山など自然の中で家族や子どもの写真やウェディングフォト等を撮影しています。また、連画という創作活動にも取り組まれています。

最初に、お1人ずつからお話を聞きました。

まずは、この冊子を提案してくれたディレクターの柳澤さんにお聞きしました。

―――― 意識したコンセプトやこだわりは?

柳澤 「JR小海線」をテーマとした県民参加型予算がきっかけでした。佐久地域の特徴である“移住者の多さ”に着目し、誰に向けて届けるかを明確にしました。冊子のサイズ感やクラフト感、表紙の手書きイラストなど手作りの温かみを大切にしたデザインです。特に、こだわった表紙は、修正が効かない手書きにすることに賛否両論ありましたが(笑)、この地域らしさを表現できたと思っています。

―――― チームの進め方、まとめる上で大切にしたことは?

柳澤 この冊子をアートっぽいものにしたかったので、定例的な会議などを行わず、フリーランス的な自由なスタイルで取り組んでもらうことを大切にしました。最近でいうDAO型のようなリーダーを置かず、それぞれが自律的に動くスタイル。重層的な組織構図にしてしまうと、担当者のこだわりや思いが薄まってしまうので、それは避けたかったんです。

一方で、鉄道というセンシティブなテーマだったので、JR東日本さまへのご相談を丁寧に行い、信頼関係を築きながら進めました。

次に、グラフィックデザイナーの江村さんにもお話を聞きました。

―――― グラフィックデザイナーとして特にこだわった点は?

江村 この冊子を作るにあたって、一瞬しか見られない風景ではなく、日常の良さを伝えたいと思いました。この地域に住む人が、この冊子を見て誇りに思えるようなものにしたかった。移住してきた人がこの地域の日常の風景を見て移住してきてよかったなって思っていることを、誇張じゃないリアリティのあるデザインで伝えたいなと考えていました。

リアリティのある冊子にすることで、移住者の方が知り合いの方に、「こんな街だから遊びにおいでよ」って伝えたいと思ってもらえるようにしたかったです。

―――― 作成する上で、意識していた点は?

江村 住んでいる人とこの地域に旅をしにくる人ともが楽しめるようにしたいと思っていました。どちらかだけのために傾き過ぎないようなバランスを意識していました。

次に、フォトグラファーの林さんにお話を聞きました。

―――― JR小海線の魅力を写真でどう伝えようとしましたか?

林 この冊子を作成するにあたり、よくあるガイドブックのような紹介本ではなく、写真集のような楽しみ方をしてもらいたいと思っていました。小海線沿線の特徴として、「高原という自然豊かな風景」と「人の活躍」の2点が思い浮かびました。

この冊子に関わる前から、個人的に小海線を使い出掛けた際に撮影していた写真もこのガイドブックに掲載しています。ライターの安久都さんが書いた文章を読んだ上で「あの写真がマッチしているのではないか」等JR小海線沿線の良さを最大限伝えられるように頑張りました。

―――― 撮影時の苦労や工夫したことは?

林 撮りたい構図がある場合でも、電車の本数が少ないので、一発勝負みたいなこともありました。P.6~7の写真を撮る際も夕日の具合と電車のタイミングが一致するタイミングが、その一本しかないみたいな(笑)

ありがとうございました。ここからは皆様にお聞きしたいと思います。

―――― チームで制作する上で、印象的だったエピソードは?

柳澤 取材もみんなで話を聞きにいきました。移住して開業したお店や何かチャレンジしているようなお店を選んで取材に行きました。

江村 エリアでテーマを決めて選びましたよね。小諸市なら「お酒」、佐久平なら「子育て」、中込なら「昭和レトロ」等。小諸市のお酒屋さんで取材していたら、店主さんもお酒を飲み始めたりして、楽しみながら取材を出来ました!

林 野辺山への取材日に私が体調不良になり、急遽皆さんに写真撮影をお願いしたこともありましたね。

柳澤 その日、ハイレールに乗車するのに、お弁当頼み忘れて、ソフトクリームだけ食べて帰ったり(笑)

―――― 楽しそうなエピソードがどんどん出てきますね!このチームだからこその良さは何でしょうか?

柳澤 フラットな関係性で取り組めたことだと思います。ワークテラス佐久で顔を合わせることが多いメンバーだし、相談もしやすかった。それぞれの良さを掛け合わせることが出来たかなと思います。

特に最初の3ページは、フォトグラファーの林さんとライターの安久都さんの良さの掛け算を期待して丸投げしました(笑)

担当のこだわりが残るようにできたのがこの冊子の良さにつながったと思います。

―――― 取材を通して感じた佐久地域(小海線沿線)の魅力や気に入ったポイントは?

江村 魅力としては、住むのにずっと気持ち良いとこだと感じました。あと、ハイレールは楽しかった!ビッグサンダーマウンテンみたい(笑)先頭だと知らない人と自然と会話が生まれたり、交流することができた。

柳澤 ハイレールは楽しかったよね。景色が良いし、見せ方もうまい。ハイレールに関わらず先頭車両だと景色を見やすいよね。

―――― この冊子の特に見て欲しいページやポイントは?

柳澤 P.36~37のページは、SNSで写真の募集をしたが集まるか不安だったが、蓋を開けてみれば、たくさんの投稿があった。愛されている路線なのだと感じたので見て欲しい。

林 P.8~9の文章と写真のマッチ具合がお気に入り。実は私の子どもの写真なんです(笑)

江村 P.28~29の「小海線沿線見どころ」は、作っていても楽しかった。本当はリンゴのページももう少し増やしたかった・・!

―――― 最後にこの冊子で伝えたいことを教えてください。

「ぜひ、JR小海線に乗って、実際に足を運んでみてほしい。」

「子どもと一 緒に楽しめるスポットもたくさんあります」

そんな思いが詰まった一冊です。

柳澤さん、江村さん、林さん、インタビューにご協力いただきありがとうございました。

今回のインタビュー会場の「ワークテラス佐久」で受付業務をされていた、ライターの安久都さんも一緒に撮影させていただきました。(一番左)

■最後に

このガイドブックは、ただの観光ガイドブックではなく「暮らしのガイドブック」と言われていたように、地域を愛する移住者が日常の中で感じている“このまちの良さ”を、写真とデザイン、言葉で丁寧に自由に、そして楽しみながら作成されたことが伝わってきました。

ページをめくるたびに、JR小海線沿線の風景や人の温かさがじんわりと伝わってきます。

このガイドブックをぜひ手に取ってみてください。

そして、次のお休みにはJR小海線に乗って、あなた自身の「お気に入りの風景」を見つけに出かけてみませんか?

(遠方の方には是非来訪して手に取っていただきたいと思いますが、HPに電子データも掲載していますので、そちらでご覧いただくことも可能です。)

⇒長野県HP:「「高原列車がはしる街 移住者のための小海線ガイドブック」を制作しました」

この冊子は、長野県で取り組んでいる県民の皆様の新たな発想や問題意識を取り入れて県予算を共に創り上げる「県民参加型予算(提案・選定型)」を活用して作製しました。

人口減少社会への危機意識や佐久地域の主要交通網であるJR小海線の活性化を意識した提案をいただき、実現することが出来ました。

このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら

佐久地域振興局 総務管理課

TEL:0267-63-3131

FAX:0267-63-3105