2025.11.04 [ 計量検定所 ]

計量女子の計量検定所日記「新しいキログラムの定義を勉強しました」

こんにちは!計量女子です。

皆さんは、「学会」に出席したことはありますか?

勉強嫌いの計量女子はそのようなものとは全く無縁の人生を送ってきましたが、先日東洋計量史資料館で開催された日本計量史学会の「計量史をさぐる会2025」に出席しました。

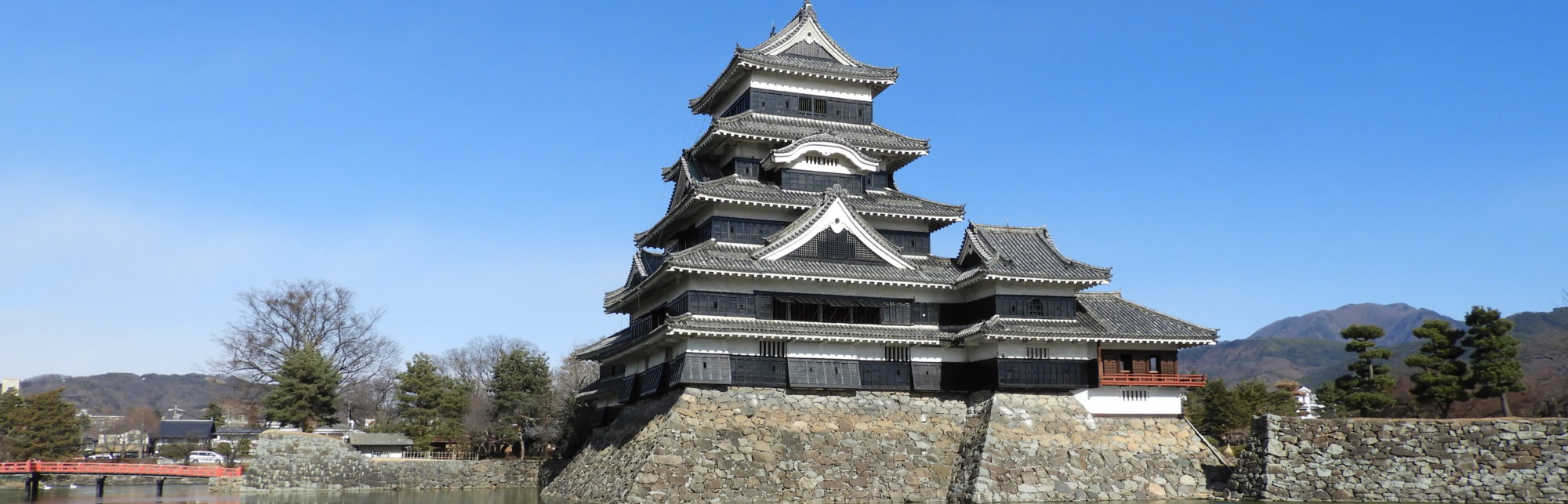

東洋計量史資料館(松本市埋橋)

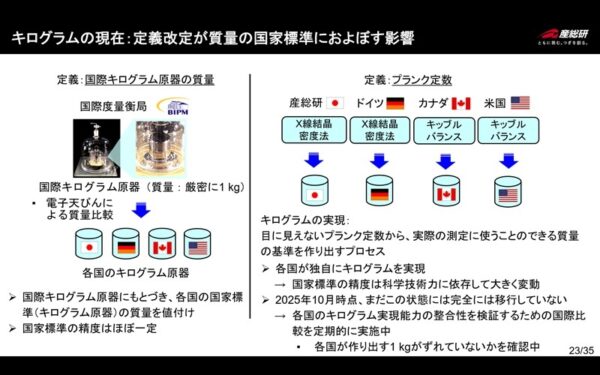

昨年5月28日のブログで、世界のキログラムの定義が国際キログラム原器からプランク定数に改定されたということを紹介しました。

今年の「計量史をさぐる会」では、キログラムの定義変更にかかわった研究者のおひとりである国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)首席研究員の倉本直樹先生がご講演をされるということでした。

キログラムと大いに関係がある職場にいる者としては絶対聴いておきたいと思い、所長にお願いして随行という形で出席してきました。

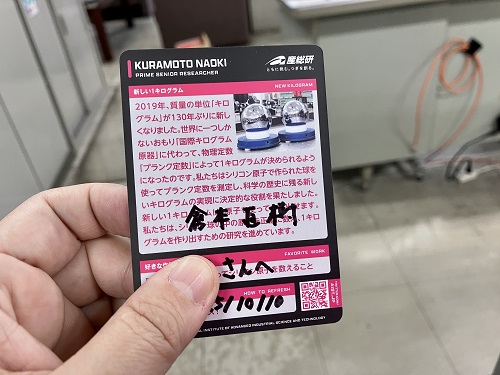

これは、倉本先生からいただいた研究者カード(研究者ご本人にお会いして、直接手渡しでいただくことでしか入手できない産総研特製のカード。当然のことながらメ〇〇リでは入手不可能)です。

ブログを執筆するにあたり、倉本先生にお願いして講演データをご提供いただきましたので、計量女子なりにちょっと補足を入れつつ皆さんに説明したいと思います。

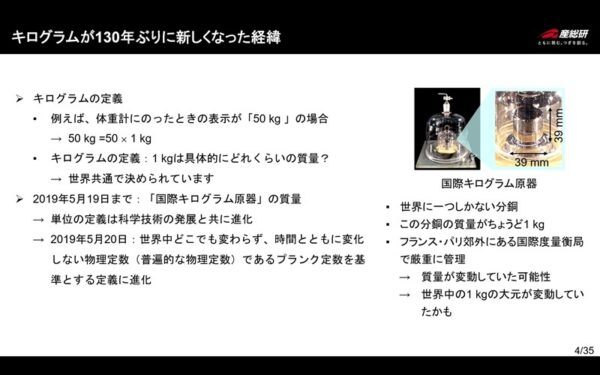

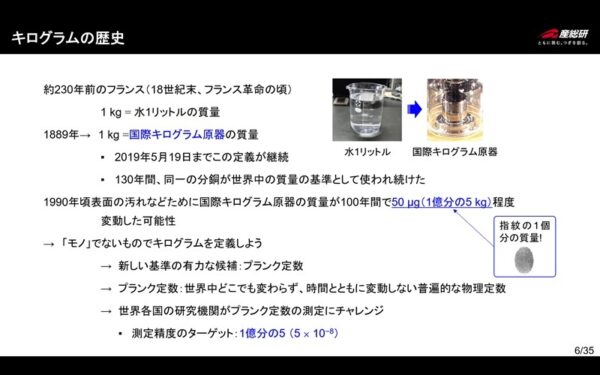

1889年に「国際キログラム原器の質量=1 kg」と定められてから、キログラムの定義は100年近く変わりませんでした。

しかし、1990年頃に、国際キログラム原器の質量が100年間で50 ug(1億分の5 kg。およそ指紋の1個分)程度、変化していることがわかってきました。

たとえ指紋1個分だったとしても、 世界のキログラムの定義は時間と共に変わるものであってはなりません。また、世界どこでも同じキログラムを実現できなくてはなりません。

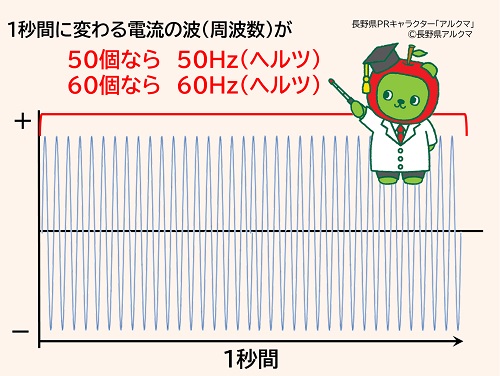

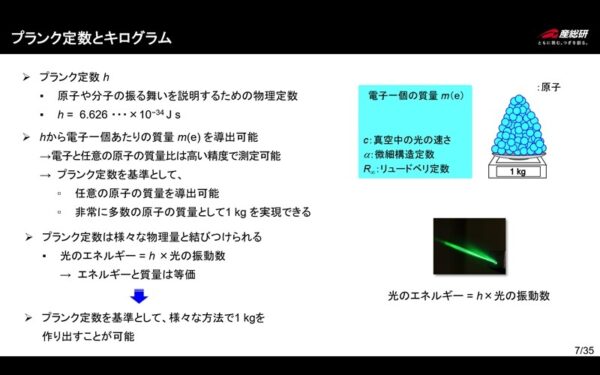

新しいキログラム定義の候補となったのが、プランク定数(原子や分子のふるまいを説明するための物理定数)です。

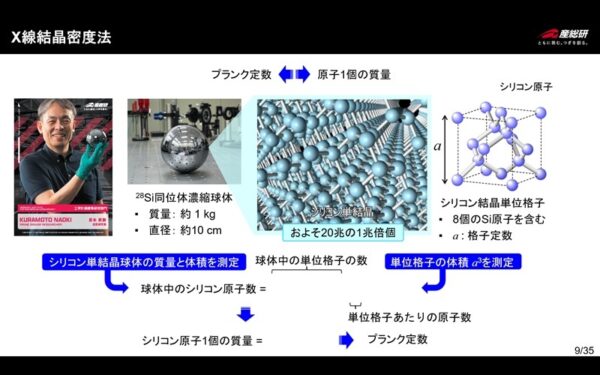

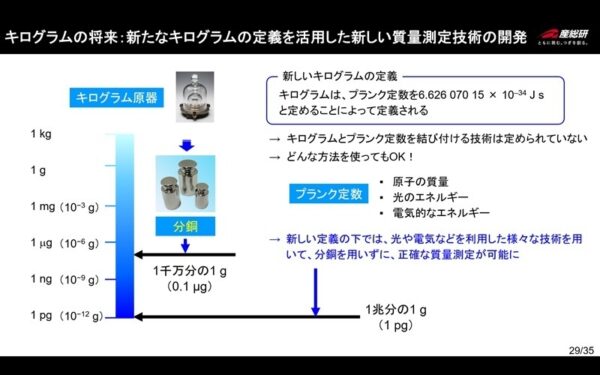

実は、プランク定数を使って原子1個の質量を求めることができます。

言い換えれば、プランク定数を基準とすれば、原子の集まりを質量1 kgとして定義できるということになります。

実際には「プランク定数=1 kg」ではなく、プランク定数に光や電気に関係する物理法則を掛け合わせてキログラムを実現する、ということのようです。

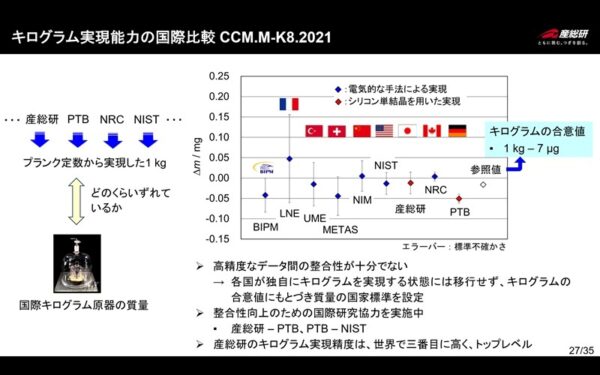

プランク定数に基づいて作りだしたキログラムは科学技術力に依存する部分があるため、2025年現在では各国が作り出したキログラムにわずかながらズレがあるようです。

そのため、世界中どこでも同一のキログラムの実現に向けて、現在でも国際研究協力が続けられています。

(ちなみに、日本の産総研のキログラム実現精度は世界で三番目に高く、トップレベルだそうです!)

キログラムの定義は、皆さんの生活にも大いに関係があります。

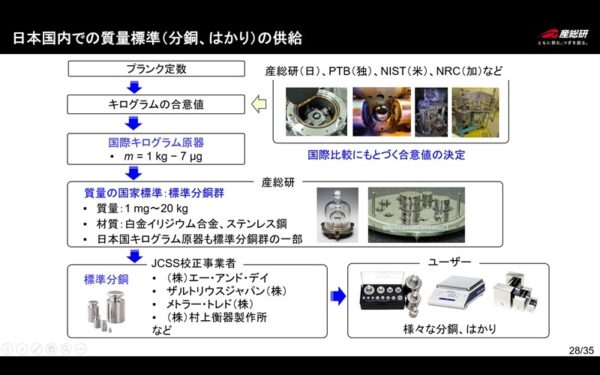

例えば、スーパーマーケットで「内容量〇g」というラベルが貼られたお肉やお魚を購入することがあると思いますが、販売するお肉〇gを計量してラベルに印字するはかりは、2年に1回の特定計量器定期検査や計量士による代検査に合格したはかりです。

定期検査(代検査)に使用する基準分銅は、何年かに1回「基準器検査」をして精度を確認しなくてはなりません。

長野県計量検定所が所有する基準分銅のうち精度等級が高いものは産総研に基準器検査をお願いしていますが、産総研の基準分銅は国家標準分銅群に基づき精度確認されているため、長野県計量検定所の基準分銅は質量の国家標準に繋がっている、ということになります。

さんざん分銅の話をしておいてこんなことを言うのもあれですが、新しいキログラムの定義下で技術が進むと、分銅を用いることなく正確な質量測定ができるそうです(!)

おまけ

実は、研究者カードの裏側に倉本先生からサインをいただいておりました!

(これを自慢したかったがためにこのブログを書いたのである)

このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら

松本地域振興局 総務管理課

TEL:0263-40-1955

FAX:0263-47-7821