2021.04.27 [ 計量検定所 ]

計量女子の計量検定所日記「色々な『はかり』に触れてみた話」

こんにちは!計量女子です。

今回も、当所職員のはかりの研修に関する話題をお伝えします。

「はかりの定期検査」研修の様子

令和3年(2021年)度の「はかりの定期検査」が、いよいよ来月から始まります。

取引や証明に使用される「はかり(非自動はかり)」は2年に1回の定期検査を受けることが計量法で義務付けられており、長野県内では計量検定所と特定市(長野市・松本市・上田市・岡谷市)が行う定期検査及び計量士による検査(通称「代検査」)を実施しています。

計量法で定義される「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することを言います。

(具体的にどのような行為が取引・証明にあたるのか、詳しくお知りになりたい場合はこちらをご覧ください。)

定期検査も、前回のブログでご紹介したタクシーメーター装置検査と同様に検査方法が細かく決められているため、新任職員を対象に研修を実施しました。

研修教材「ばね式指示はかり(上皿はかり)」

はかりといえばこれを思い浮かべる率No.1のこちらは、「ばね式指示はかり」と呼ばれます。

農産物や、運賃の基準となる荷物の重さをはかるのに使用されることが多いはかりです。

取引・証明に使用できる「はかり」に刻印されている「検定証印」

取引・証明に使用できるはかりには、「検定証印」や「基準適合証印」と呼ばれる印(どのようなものかは、こちらをご覧ください。)が刻印されています。

上の写真の赤い四角がそうなのですが、慣れていないと見落としてしまいそうです。

定期検査は、この印がはかりに付いているかを確認する作業から始まります。

(大きさが3㎜四方しかない証印もあるので、探すのは大変です!)

研修教材「キッチンスケール」

こちらのはかりは家庭内で使われることが多い、いわゆる「キッチンスケール」です。

ばね式指示はかりに似ていますが、残念ながら取引・証明に使用することはできません。

家庭用計量器マーク

家庭用計量器マーク付きのはかりは、一般家庭で問題ない精度・構造で製造されたものです。

料理の材料や家庭内で体重をはかる目的には使用できますが、取引・証明には使用できないため、定期検査の会場に持ち込まれた場合には「取引証明以外用ステッカー」を貼ってお返しすることとなります。

研修教材として活躍した計量女子の相棒、通称「量目くん1号」

こちらのはかりは「電気式はかり」と呼ばれ、スーパーマーケットなどでグラム○円単位で販売される食品の値付けや、薬局での調剤に使用されることの多いはかりです。

最近では、学校の保健室にある体重計もこの電気式はかりになってきているようです。

(学校で実施した児童生徒の身体測定結果について、「成長の記録」的な冊子を作成し保護者にお知らせすることは、計量法上での「証明」に該当します。)

水平器の(ほぼ)中心に気泡が来ている様子

はかりを使用する際の注意事項のひとつに、水平を保って使用することが挙げられます。

はかり本体が斜めだと正確な数値が出ませんので、定期検査の時も水平が取れているかを確認してから検査を進めます。

(写真の水平器は計量女子が調整しましたが、その作業だけで5分近くかかってしまい、己のはかりスキルの無さを痛感しました。)

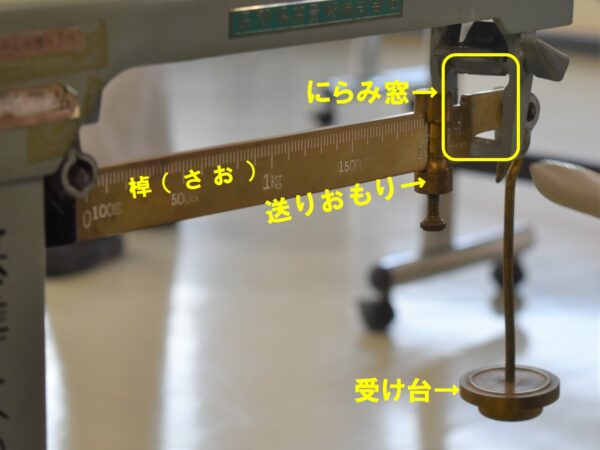

研修教材「手動はかり(台はかり)」

歴史を感じるこちらのはかりは「手動はかり」と呼ばれるもので、米袋や農産物、プロパンガスの重さなどを量るのに使われます。

他のはかりと違い、対象物の重さが一目で分かる仕組みではありません。

どうすれば重さが分かるのでしょうか?

手動はかりで重さを読み取る仕組み

簡単に言うと、棹がにらみ窓の中央で釣り合っている時、「受け台に乗っている定量増おもりの数字+送りおもりが示している数字の合計=計測物の重さ」です。

例えば、棹が釣り合っていて、受け台には50㎏1個、10㎏2個、5㎏1個の定量増おもりが乗っている、そして送りおもりが2㎏を示していれば、台に乗っている物の重さは「50+10×2+5+2=77㎏」です。

このような手動はかりは、本体だけでなくはかりに付属する定量増おもりも定期検査の対象となります。

ご紹介したはかり以外にも、様々な種類のはかりが定期検査に持ち込まれます。

令和2年度は、計量検定所では長野県内の37市町村を訪問し、合計約6,000個のはかりや付属の分銅及びおもりを検査しました。

養蜂家が蜜源になる花を求めて巣箱と一緒に県内を移動するかのように、取引・証明に使用されるはかりを求めて定期検査の道具と一緒に県内を移動するプロ集団。

それが、私達計量検定所職員です。

このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら

松本地域振興局 総務管理課

TEL:0263-40-1955

FAX:0263-47-7821