2025.07.23 [ その他地域振興局農業農村支援センター ]

ミヤマちゃんに会ってきました!

こんにちは、上伊那農業農村支援センターの信州放牧豚です!暑いです! 水分・塩分の補給に努めるなど熱中症対策をしっかりとってください。

7月10日の長野日報はご覧になりましたか?5日に飯島町文化館で開催された第2回いいじま環境フェアでイメージキャラクター「ミヤマちゃん」のデザイン決定・お披露目と掲載されていました。

ミヤマちゃんのキャラクターデザインは、飯島町LINE等の投票で決定されています。私も投票していたので、早速、飯島町文化館へ行きミヤマちゃんに会ってきました!

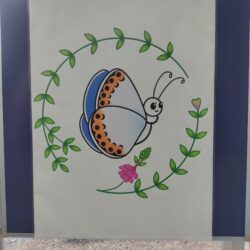

可愛らしいミヤマシジミがコマツナギ(幼虫が食べる唯一の植物)に包み込まれるデザイン

可愛らしいミヤマシジミがコマツナギ(幼虫が食べる唯一の植物)に包み込まれるデザイン

ミヤマシジミを町の宝としてみんなで守り育んでいきたいという願いを伝えたい

入り口のドアを開けてロビーの正面に直径1mぐらいの大きさで展示されていました。

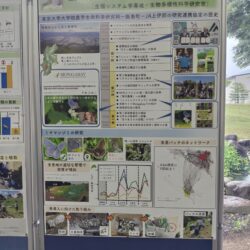

隣にはネイチャーポジティブ(※1)でのミヤマシジミの調査や多様な昆虫と植物の関係の資料のほかミヤマシジミのパンフレットや保全グループのポスターなど関係する展示がたくさんありました。

(※1 町では、生物多様性の損失を食い止め、自然環境を回復させることを目指し、いきもの調査隊や地域住民との協働による自然環境保全が行われている)

ネイチャーポジティブの活動や農作物と農作物の関係が展示されていました

ミヤマシジミ里の会が活動紹介と会員募集しています

ミヤマシジミ里の会が活動紹介と会員募集しています

ミヤマシジミの日本最大生息地=飯島町

飯島町は、絶滅危惧種ⅠB類(※2)のミヤマシジミの日本最大の生息地です。ミヤマシジミをシンボルとする町内の独特な生物多様性を保全し、地域資源として活かすため令和7年に県内初となる飯島町生物多様性保全条例を制定し、町に点々と残されている生物多様性の豊かな場所を末永く守っていくこととしています。

なぜ?飯島町にミヤマシジミが残っていたのでしょうか?

ミヤマシジミの幼虫は、コマツナギというマメ科植物しか食べません。コマツナギは他の植物との競争に負けてしまう弱い植物ですが、飯島町の畦畔などに多く残っていたからです。

では、なぜ?コマツナギが残っていたのでしょうか?

それは、飯島町の皆さんの畦畔管理が素晴らしいからです。コマツナギは明るい場所を好む宿根性(※3)ですが、他の草花達に負けて消えてしまうような可憐な植物です。飯島町の皆さんは定期的に畦畔の草刈りを行うので、コマツナギがよく育ち残っていたのです。

(※2 環境省が定めるレッドリストの分類の一つで、近い将来に野生で絶滅する危険性が高いと判断される種)

(※3 冬などの休眠期に地上部が枯れても、地下の根や茎が生き残り、翌年また芽を出して成長する性質)

飯島町の農業とミヤマシジミ

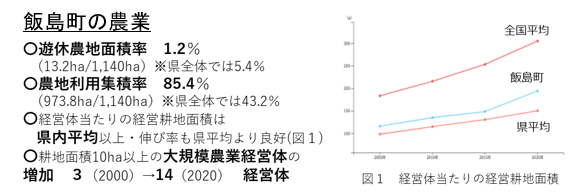

この背景には、飯島町の皆さんの真面目さや几帳面さもありますが、今年で40年になる飯島町の地域複合営農(※4)によるところも大きいと思います。飯島町の地域複合営農は、全国のモデルとなる取組で多くの自治体や農協、営農集団が視察に来町しています。町内では地域複合営農の素晴らしさがあまり知られていないようですが、このような仕組みがあるため、飯島町の遊休荒廃農地が少ないこと、担い手への農地の集積率が全国でもトップレベルであるなど、農業をやりやすい体制が飯島町には備わっています。

(※4 複数の農業形態や作物を組み合わせ、地域全体で協力して農業を営む仕組み。地域の農業と農村を持続可能に発展させるための組織的・協働的な営農モデルになっている)

このような素晴らしい営農体制をミヤマちゃんも「ありがとう!」と感謝していると思います。「飯島町には唯一無二が二つある。それはミヤマシジミと地域複合営農」なのでは?

最近は、兼業農家の農業に対する意識が弱くなっていると感じています。ミヤマちゃんとネイチャーポジティブの資料をみて、これからも地域複合営農が継続して機能し、ミヤマシジミが増える環境が維持されたらいいなぁと思いました。

ミヤマシジミの保全を通じた農業振興

飯島町生物多様性保全条例

このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら

上伊那地域振興局 総務管理課

TEL:0265-76-6800

FAX:0265-76-6804