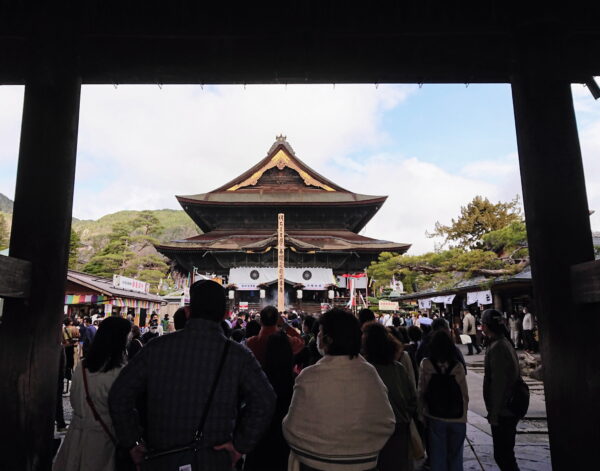

2021.05.19 [ 計量検定所 ]

計量女子の計量検定所日記「分銅の精度を確認した話」

こんにちは!計量女子です。

今回の計量検定所日記は、「はかり」とは切っても切れない関係にある「分銅」について見ていきたいと思います。

歴史を感じさせる分銅(※現役です)

分銅とは、質量の基準となるもので、鋳鉄や黄銅、ステンレス鋼などの金属で作られています。

はかりの定期検査でも、分銅を使用してはかりが正しい質量を示すかを調べます。

棒はかりの検査中

この分銅、頑丈そうな見た目に反して物凄くデリケート。(まるで計量女子みたいです。)

素手で触ったり固いものにぶつけたり、汚れが付着したりすると、質量が変わってしまいます。

(子どもの頃、理科の実験で先生に「分銅はピンセットで持つように」と言われたことがあると思いますが、「素手で触ると皮脂が分銅に付着して質量が変わってしまうから」だったんですね。)

計量検定所で検定・検査業務に使用する分銅は、当所の職員が定期的に質量の確認(精度確認)を実施しています。

精度確認に使用する計量器「マスコンパレーター」

精度確認は、「校正する分銅」と「校正する分銅と同じ質量の分銅(基準分銅)」の両方を準備して、質量を比較することで行います。

この時に使用する計量器を「マスコンパレーター」、別名「質量比較器」と呼びます。

※mass(質量)+comparater(比較器)=masscomparater

基準分銅の質量を確認中

基準分銅と比較して、校正する分銅の質量に一定以上のずれが生じていた場合、どのようにして調整するのでしょうか?

分銅の「象眼ねじ」を開けます

分銅に鉛の粒を入れます

分銅の象眼(ぞうがん)ねじを開け、小さな鉛粒をスプーンで入れることで質量を調整しているところです。

※写真がうまく撮れていなくて申し訳ないのですが、鉛の粒は長野県に古くから伝わる胃腸薬「百草丸」をひとまわり小さくした感じのものだと思ってください。

この日は、はかりの定期検査で使用する分銅137個の確認を実施し、調整も実施した結果全て「合格」となりました。(ほぼ1日がかりでした!)

精度確認を待つ分銅たち

地味な上に誰にも知られることはありませんが、「笑顔ある暮らしのために くまなく計量」のためには、欠かせない重要な作業です。

このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら

松本地域振興局 総務管理課

TEL:0263-40-1955

FAX:0263-47-7821