こんにちは!環境課のHです。

今日は、11月1日(土)・2日(日)に開催された「南信州環境メッセ2025」の様子をお届けします。

一時は会場のエス・バードで停電騒ぎがあり、開催が心配されましたが、無事にイベントを実施できました!

今回は、初日の午前中に行われた「ゼロカーボンミーティング in 南信州」をピックアップします。

※当日の資料などはこちら👇からご覧いただけます。今回のブログでも、発表スライドを一部引用しています。

ゼロカーボンミーティングの発表スライドなどはこちらの県HPから

未来のエネルギー、水素💧に注目!

基調講演には、信州大学で水素研究をリードする宮原大地先生をお迎えし、グリーン水素の可能性についてお話しいただきました。

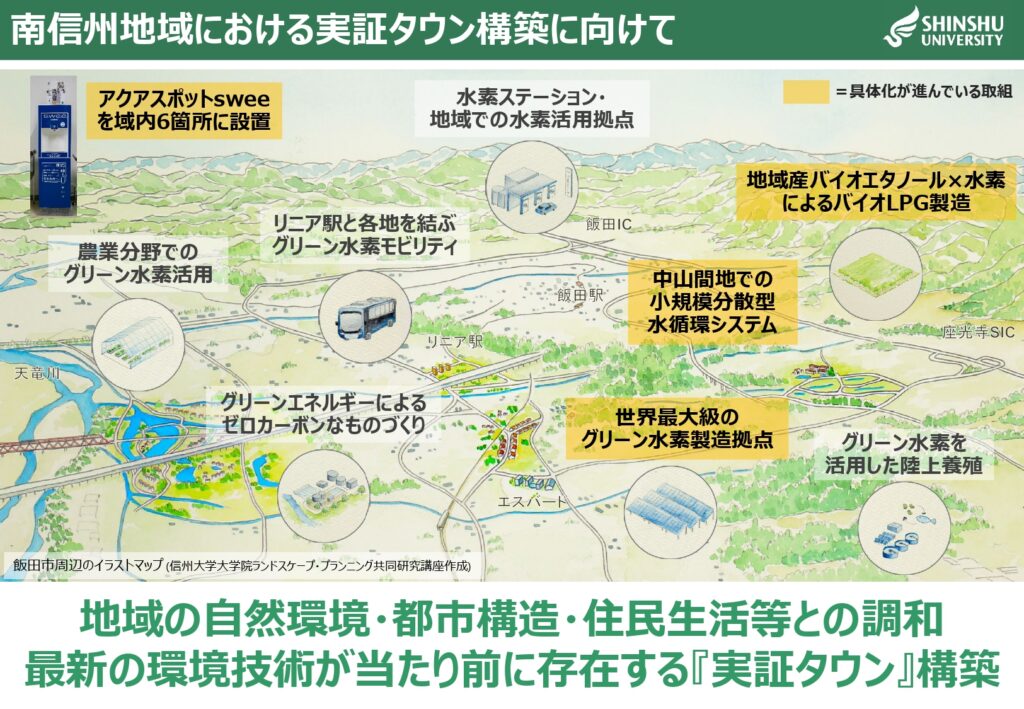

実は今、飯田市のエス・バードを拠点に、水素の実証研究が進んでいるんです!

なぜ水素が注目されているのか?理由はこちら👇

・海から燃料を運ぶ必要がない

・地域で生産できる

・エネルギーを貯められる

・燃やしてもCO₂ゼロ!

つまり、水素は内陸部での地産地消エネルギーとしてピッタリ。

さらに「エネルギー安全保障」にも役立ちます。

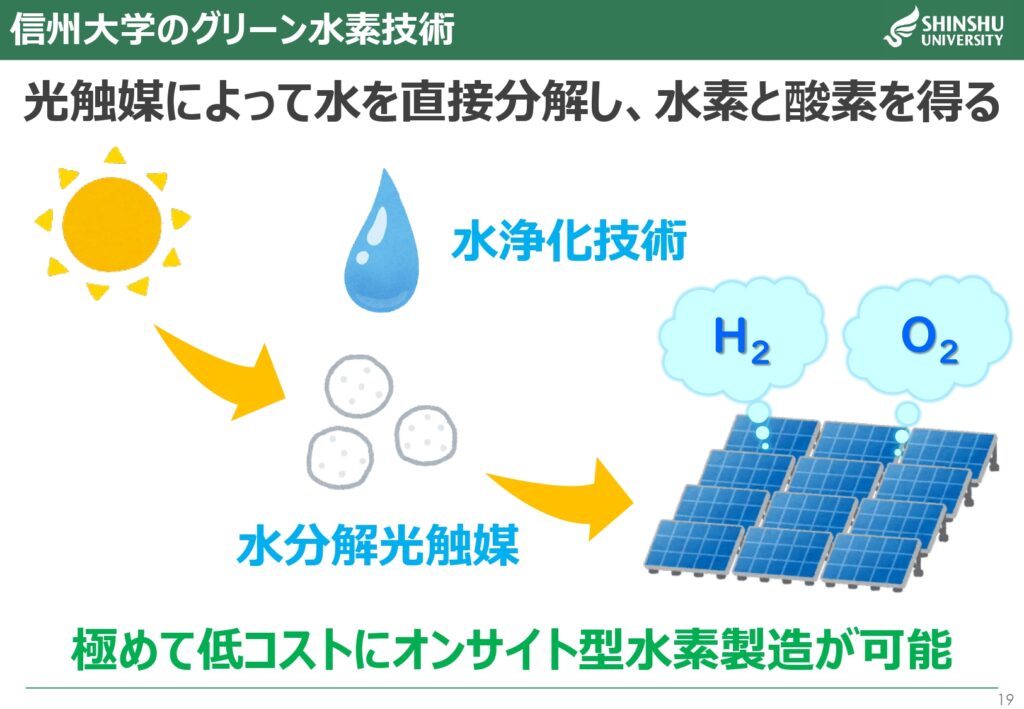

信州大学の挑戦!光⚡で水素をつくる?

しかし、課題はコスト。グリーン水素は高いです。

そこで信州大学が取り組んでいるのが、光触媒を使った水素製造。

太陽の光と水だけで水素をつくれる仕組みで、電気を使わないため、理論的には低コストで生産可能!

2026~2027年には、飯田市のエスバードに、なんと3,000㎡の光触媒パネル設置を予定しています。

この研究が進めば、南信州は水素の地産地消拠点、そしてグリーン産業の発信地になるかもしれません。

未来のエネルギーを、ここ南信州から――ワクワクしますね!

ゼロカーボンの未来へ

続く、パネルディスカッションでは、宮原先生に加え、

・企業の立場から…熊谷 弘 氏(株式会社リックス代表取締役)

・行政の立場から…下井 善彦 氏(飯田市ゼロカーボンシティ担当参事)

・教育の立場から…三浦 宏子 氏(南信州飯田おもしろ科学工房代表)

の三名にご登壇いただきました。

それぞれのゼロカーボンに関する事例発表の後、宮原先生の問いかけに対して、各々の立場から意見が交わされ、活発な議論が展開されました。

今回は、そのやりとりをご紹介します。

① 宮原先生「グリーンエネルギーや環境に対する意識醸成について、どういったことに取り組んでいけばよいか?」

企業の視点(リックス代表・熊谷さん)

「再生可能エネルギーの導入、省エネの推進に力を入れたい。特に太陽光発電や蓄電池の普及を進めたい。南信州は人のつながりが強いので、結プロジェクトは大きな可能性がある。今後は子どもたちが体験できるソフト事業も進めたい。」

※結プロジェクト…公共施設などの屋根に太陽光発電システムを設置し、売電の一部を還元して地域活性化を図る取り組み

教育の視点(おもしろ科学工房代表・三浦さん)

「学校で授業をやってみると、子どもたちは『CO₂』や『温暖化』という言葉は知っていても、意味は理解していないことが多い。実験や体験を通じて理解を深め、家庭で話し合うことが大切だと思う。中学・高校の探究学習を活用するのも有効では。」

行政の視点(飯田市・下井さん)

「市民への働きかけが重要。啓発や学習の機会を提供し、環境問題を“じぶんごと”として捉えてもらうことが必要。現在、うごくる。でそういった機会を提供している。また、企業や市民にCO₂の見える化を進め、現状をしっかり理解していただきたい。」

※うごくる。…「うご」くことで素敵な未来が「くる。」という想いを込めたプラットフォーム

「うごくる。」に関する取組・イベント等の情報は下記サイトから

② 宮原先生「水素の地域での可能性と普及戦略について、どのように考えているか?」

企業の視点(リックス代表・熊谷さん)

「水素は安定したエネルギーで、グリーン水素に期待している。企業としては、家電などアウトプットの実装を進める必要がある。『H₂ハウス』のような取り組みもあり、企業一丸となって水素に挑戦したい。」

行政の視点(飯田市・下井さん)

「水素ビジョンの構築を進めたい。水素ステーションのような供給システムは不可欠。産業界や経済界と連携し、研究を進めたい。」

教育の視点(おもしろ科学工房代表・三浦さん)

「子どもたちに水素を知ってもらう取り組みが必要。また、『飯田は水素ができるまち』という夢や誇りを持ってもらえるように、飯田がすばらしいところなんだということを伝えていきたい。」

まとめ

最後に、宮原先生はこう語りました。

「環境が文化になる、環境文化都市をみんなで盛り上げていきたい」

飯田市は環境文化都市として、ゼロカーボンの普及を進めています。

企業・行政・教育が一体となり、グリーン水素をはじめとしたゼロカーボンの普及を進めることが欠かせません。

私たち一人ひとりの行動が、環境を文化に変える力になります。

一緒に、地域の力で未来を創っていきましょう!

次回のブログは、親子環境体験学習会を開催した様子をお届け

環境メッセ2025レポートその2はこちらから👉

この記事に関するお問い合わせ

南信州地域振興局 環境課(0265-53-0434)

このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら

南信州地域振興局 総務管理課

TEL:0265-53-0400

FAX:0265-53-0404