2017.11.28 [ その他 ]

諏訪の学び~「岩波・筑摩・みすず」を結ぶ点と線

実は、岩波書店の本は小さな本屋ではあまり置いてありません。それは岩波の本は買い切り制だから、売れ残っても返品できないのです。小売りする書店としては、売れる確信がなければこわくて仕入れられません。殆どの出版社の書籍は委託販売ですから、本屋は店頭に並べて売れなければどんどん返品します。書籍の返品率はこの20年ほど4割若を推移しています。良書を置くのが本屋の使命だという気概のある本屋さんは岩波の本をズラッと並べています。

岩波書店の創業者岩波茂雄は、1881年(明治14年)、諏訪市中洲村中金子にある農家に生まれました。生家跡地は小泉寺の前にあり、現在は児童公園の一部になっています。立派な石碑が立っています。

茂雄は諏訪中学(以下、全て旧制の学制です)を出ましたが、田舎で埋もれたくないと思い、周囲の反対を尻目に上京し、日本中学に編入学。その後、一高に進みましたが、当時は一高生の藤村操が日光の華厳の滝で自殺して岩波も影響を受け、哲学的な煩悶の時期が続き、結局、退学してしまいます。(付記1参照)父は15歳の時に亡くなっていたので、故郷には母が残されていました。エリートコースを進んではいましたが順調というわけではなく、母に心配をかけていることを常に案じていました。

一高を退学した岩波は、翌年、東京帝国大学哲学科選科に入りました。退学していたので本科に入る資格がありませんでした。母は大学卒業目前に亡くなります。岩波は親類の反対を押し切って故郷の田畑を売却してしまいます。

大学卒業後、神田の女学校で教員を4年やってから、大正2年に古本屋を始めます。本屋をやったのは文化に貢献しようとかいう事ではなく、たんに市井で商売をやりたかったからでした。古本正価販売をおこないバッシングを受けます。古本正価販売というのは、そのころ古本に値段はついていても、客が交渉して割引させていたのが一般的だったのですが、岩波はそれに応じなかったのです。やがて岩波のやり方が主流になっていきます。

古本屋を始めた翌年に出版事業を手がけました。夏目漱石の『こころ』を出版し、新興の書店が有名な作家の本を出すので信用が上がりました。その後哲学書や自然科学の本を出す硬い出版社として知られていきます。なんといっても昭和2年に創刊した岩波文庫の成功が出版社としての足元を盤石にしました。当時は円本ブームで、改造社が一冊一円の『現代日本文学全集』を出し爆発的に売れていたので、それに対抗したのです。(付記2参照)

岩波茂雄は人の面倒をよくみ、また強情なほど正義が強く実直だったようです。郷里への寄付も惜しみませんでした。晩年には高額納税者から選ばれる貴族院議員になります。終戦の翌年、65歳で亡くなります。岩波茂雄は伝記も何冊か出ており、偉人の扱いです。

諏訪はこのような偉大な出版人が出た土地ですが、本を売る書店は寂しいものがあります。この地域では、岡谷の笠原書店が頑張っています。本好きは新刊棚にまず行きますが、笠原書店の新刊棚は小出版社のものも置いてあり、楽しいものになっています。

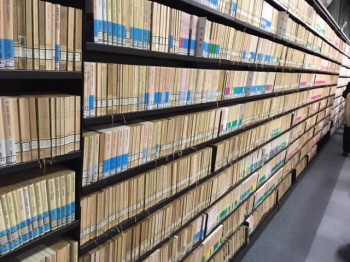

岩波書店の本は、生家跡から600mほど離れたところにある信州風樹文庫に揃っています。(諏訪市立図書館のひとつで、中洲小学校近くにあります。気軽に入館できます)。ここには岩波書店が発行している本が全て(戦前の本が一部欠けている)所蔵されています。風樹文庫ができたきっかけは、中洲の青年たちが、戦争から復員して読む本が欲しいと岩波書店に出向き掛け合ったことにはじまります。岩波茂雄は前年に亡くなっており「故郷だからといって本が欲しいというのはセンチメンタリズムだ」と断られて一旦は引き下がったのですが、翌日、息子の岩波雄二郎に会って承諾をもらったのです。その後、岩波書店からは現在も新刊が届けられています。

【古田晁(筑摩書房)】

筑摩書房の創立者は古田晁(あきら)です。1906年(明治39年)に東筑摩郡筑摩地村(現、塩尻市北小野)に生まれました。旧家でしたが、父は放蕩家で財産を蕩尽し、晁が生まれた年に単身アメリカに渡っています。アメリカで苦労の末始めた会社が成功し、財をなします。

古田は松本中学、松本高校と進み、昭和2年に東京帝大文学部倫理学科に入学します。松本中学で、生涯の友人となる臼井吉見と出会いました。安曇野出身の臼井の印象が強いので古田も安曇野出身かと勘違いしてしまいますが、そうではありません。

古田は高校生の頃、岩波書店はすごいと憧れを語っています。大学を卒業したら出版事業を始めようと思っていましたが、父の貿易事業を手伝うため渡米しました。8年後に帰国。出版社をはじめたい古田は岩波茂雄を訪ねて意見を聞きますが、大変だからやめたほうがよいと諭されます。いろいろ迷ったものの、出版社を興すことにしました。父が資金として大金を用意してくれました。

昭和15年に筑摩書房を創業。社名は島崎藤村の「千曲川旅情の歌」にあやかって千曲書房にするところでしたが、「せんきょく」と間違って読まれそうだから筑摩書房に変更。筑摩は古田の生まれ故郷の村の名前でもあります。松本近辺ですと筑摩は「つかま」と読み、松本中学・高校に通った古田や臼井は「つかま」に馴染んでもいるのですが、一般的な読み方ではないため、筑摩書房は「ちくましょぼう」と読むことにしました。70年代後半以降のシリーズものには、「ちくまライブラリー」「ちくま文庫」「ちくま新書」とひらがなを使っています。

古田は「もうからなくていい。いい本を出せばいい」という考えだったので、苦しい経営が続きます。その古田は昭和48年に死去。筑摩書房は昭和53年に業績不振で倒産します。しかし全国の書店に助けられて復活。これも「いい本」を出してきた所以でしょう。85年創刊のちくま文庫、92年創刊のちくま学芸文庫には、岩波流の古典重視とも違った魅力的な本がならんでいます。

古田の生家は塩尻市に寄付され、現在、古田晁記念館となっています。渡り廊下のついた珍しい土蔵が展示室です。開館は土日祝日のみ。入館料は無料です。

せっかくなので筑摩書房の本で一冊お勧めするとすれば『十牛図』(上田閑照、ちくま学芸文庫、1992年)でしょうか。「十牛図」は禅のテクストで、悟りに至る過程を10コマのマンガで表現したものだと思ってください。掛け軸なんかで見たことがあるかもしれません。本書は、いわばマンガを解説した本ですが、これがめちゃくちゃ面白いんです。

【小尾俊人(みすず書房)】

みすず書房の本の特徴は、装丁が白っぽいこと、小難しい内容ばかりであること(いわゆる「白難解」)、定価が高いことといったことです。装丁がどれも白っぽいのは装丁にお金をかけないため、小難しいというと、私らの世代だとレヴィ=ストロースやロラン・バルトといったフランス現代思想の本を出しているイメージがあります。

このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら

諏訪地域振興局 総務管理課

TEL:0266-57-2903

FAX:0266-57-2904