2025.07.28 [ 北アルプス地域の歴史・文化・暮らし北アルプス地域のイベントその他 ]

「語り継ぐ」30年前の災害が教えてくれたこと~平成7年7月11日豪雨災害から30年シンポジウム体験記~

記憶の継承を目指したシンポジウム

2025年7月11日、小谷村立小谷小学校体育館で「平成7年7月11日豪雨災害から30年シンポジウム」が開催されました。

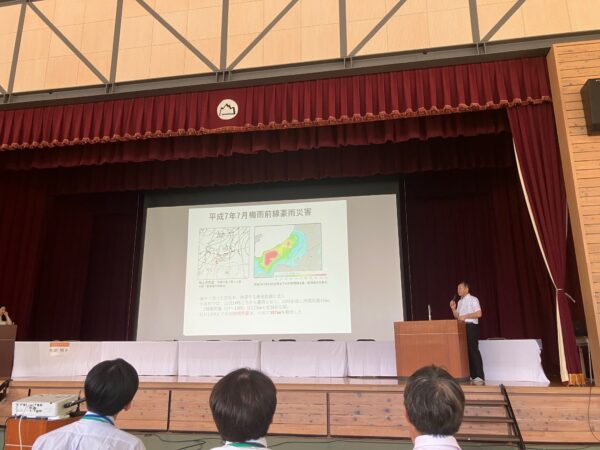

平成7年7月、梅雨前線による大雨で、小谷村など、長野県北部を流れる姫川の流域を中心に地滑りや土石流などが発生し、死者はなかったものの多くの家屋が全壊し、線路や道路も寸断されるなど大規模な被害が出た災害から30年を迎えての企画です。

記憶の風化を防ごうと、小谷村と信州大学教育学部防災教育研究センターが共催し、当時を知る住民などが自身の体験などを語る貴重な機会となりました。

画面に映る現実―30年前の恐怖を追体験

シンポジウムに先立って上映された「平成7年7月11日梅雨前線豪雨災害の記録」では、30年前の被害の様子が映し出されました。

濁流に流された線路、泥に覆われたトンネルや道路、避難した住民たちの姿や肉声が記録されています。

特に、崩れた山道を何時間もかけて歩き、被災し孤立した山あいの集落を一軒ずつ訪問する看護師さんたちの映像がとても心に残るものでした。

この豪雨災害を体験していない筆者にも映像は生々しく迫り、災害の記録を保存し、後世に伝える重要性を改めて実感しました。

災害の脅威を全身で感じる瞬間

プログラム開始前に、屋外に設置された災害体験コーナーを体験しました。

土石流体験3Dシアターでは、立体映像を通して土石流の様子を体感できました。目の前に迫りくる土石流の映像は迫力があり、自然災害の脅威を実感させるものでした。

降雨体験装置では、実際の豪雨を模した雨の強さを体験しました。

時間100㎜を超える降水量だと、傘を差していても全く役に立たないほどの激しい雨で、豪雨災害の恐ろしさを身をもって理解することができました。

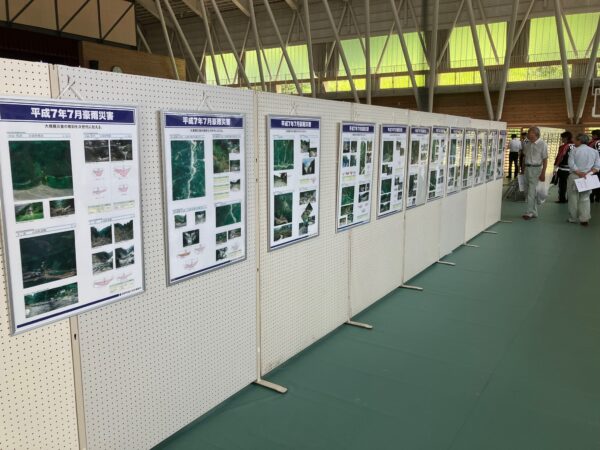

時を超えて語りかける写真と記録

会場後方には、当時の被災状況や復旧の様子を写真・資料で展示するブースが設けられていました。流された家屋の写真、復旧作業の様子、住民たちの避難生活の記録などが展示されていました。

信州大学教育学部防災教育研究センター長の廣内大助氏による平成7年豪雨災害アーカイブの説明では、記録保存と共有の大切さについてお話がありました。

「記録は未来への教訓である」という考えが印象的でした。

「記録は未来への教訓である」という考えが印象的でした。

「あの日」を助け合って生き抜いた人たちの証言

午後2時15分から始まった平成7年豪雨災害の体験者座談会では、実際に災害を経験した住民の方々が当時の状況を語りました。

「避難した後に隣の家が流された」「消防団をはじめ地域の人たちが助け合って乗り越えた」といった証言が続きます。30年という時間が経過しても、体験者の記憶は鮮明で、その言葉は切々と迫りました。

「避難した後に隣の家が流された」「消防団をはじめ地域の人たちが助け合って乗り越えた」といった証言が続きます。30年という時間が経過しても、体験者の記憶は鮮明で、その言葉は切々と迫りました。

「部下が命を失うかもしれない」―責任と使命の重さ

「被害の確認に向かわせた部下が一時行方不明になってしまい、非常に不安だった」という、当時、県の砂防事務所職員だった方の言葉は、行政の一員である筆者にとって特に重く響きました。

未来の防災リーダーたちの堂々発表

クイズも交えて会場の心をつかみます

午後3時25分からは、小谷小学校4年生の児童による防災学習報告が行われました。児童たちは30年前の災害について学習した成果を発表し、「私たちは災害を経験していませんが、話を聞いて災害のことを忘れてはいけないと思いました」と話してくれました。

15分間の発表では、災害の歴史と防災の重要性について、児童たちの言葉で分かりやすく説明されました。

子どもらしい素直な内容で、筆者も聞き入ってしまいました。

続いて小谷中学校生徒による発表も行われ、中学生の視点から防災について真剣に考察した内容が披露されました。

若い世代への確実な継承が行われていることを確認できました。

シンポジウムを通じて、災害の記録と教訓を次世代に継承することの重要性を実感しました。

30年という時間が経過しても色褪せない体験者の証言、真剣に学ぶ小中学生の姿、そして災害の恐ろしさを体感できる装置。すべてが災害対応とは何かを考えさせるものです。

そして、この災害は小谷村だけの過去の出来事ではありません。気候変動により自然災害が頻発する現代、日本のどこに住んでいても私たちは災害と隣り合わせの状況にあります。

今すぐできる備え

災害はいつやってくるかわかりませんが、備えは今すぐに始められます。

ハザードマップの確認、避難場所・ルートの把握、非常持出品の準備。小さな一歩から始めることが大切です。そして家族や周囲の人たちと、もしもの場合について話し合うことも重要です。

30年前の小谷村の人々が経験した災害の教訓を風化させることなく、私たち一人ひとりが災害を自分事として捉え、今日からできる防災対策を始めてみませんか?

このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら

北アルプス地域振興局 総務管理・環境課

TEL:0261-23-6500

FAX:0261-23-6504