Vol.1 冬至、太陽と命の復活を祈る 遠山の霜月祭

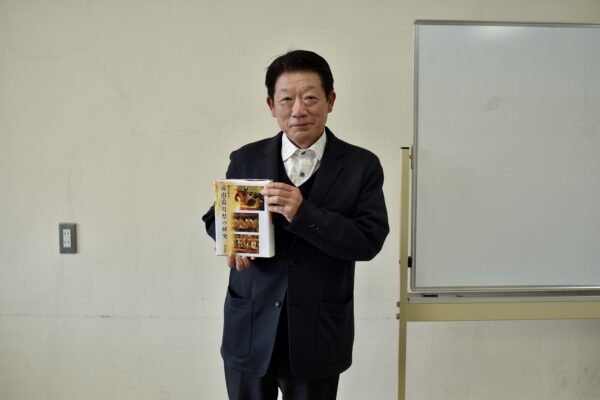

國學院大學兼任講師

南信州民俗芸能継承推進協議会アドバイザー

櫻井 弘人さん

「民俗芸能の宝庫」とされる南信州では、山里の暮らしの中で生まれた貴重な伝統や風習が多く継承されています。そのひとつが、県南端の秘境・遠山郷に伝わる「遠山郷霜月祭」。国の重要無形民俗文化財に指定される湯立神楽(大釜で湯を沸かし、無病息災や五穀豊穣などを願う神事)の祭りです。

▲天竜川の支流・遠山川に沿って広がる山深い谷間の地域、遠山郷

▲社殿の中央に設えた釜には、聖なる水と火が融合した湯が沸き立つ

日中の時間が最も短くなり、万物の生命力が弱まる12月(旧暦霜月)の冬至の頃に、全国の神々を招いて湯でもてなし生命の復活を祈るとともに、百姓一揆で滅ぼされたと言い伝えられる領主・遠山氏の怨霊を鎮める御霊信仰が色濃く表れているのが、ひとつの大きな特徴です。

▲まずは全国の神々を迎える厳かな「神寄せ」を行い、夜を徹して湯立を丁寧にくり返す

▲本来なら夜明けの時刻に、遠山氏の御霊面や集落内の神々の面が登場する

釜で煮えたぎる熱湯を、素手で切る荒行は「遠山の霜月祭」が全国唯一といわれます。

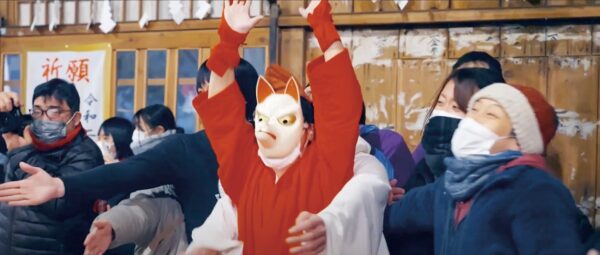

▲神々に捧げた湯を浴びて身を清め、1年の健康を願う

▲呪文を唱え、印を結び九字(くじ)を切るなど、神仏混淆のかたちも残す

なお、現在は12月に8カ所の神社で日を変えて行われ、その特色は地域ごとに異なり、4タイプ(系統)に分かれます。

▲飯田市上村・南信濃の各神社で湯立神楽が行われる

▲4タイプごとに、釜や湯立、面の数や構成、楽器の種類などが異なる

起源は定かではありませんが、鶴岡八幡宮が隆盛を極めていた鎌倉時代、遠山郷が信州で唯一の同宮の神領地だった歴史から、荘園儀礼として持ち込まれた可能性があるといわれています。「現在の祭りの原型ができたと考えられるのは江戸時代初期」と話すのは、当地出身で南信州の民俗芸能研究の第一人者でもある櫻井弘人さんです。

「自然環境が厳しく閉鎖的な山間地の遠山郷では、神々の存在を身近に感じ、平穏を願う暮らしが人々のベースにあります。江戸時代には飢饉や疫病の流行、天災などがたびたび起こりましたが、人々はそれを遠山氏の祟りだと考え、より強い力を祭りに込めて乗り越えようとしてきました。祭りの変化と時代背景をしっかり追うことができる点で、全国的にも特異な祭りです」

▲面の最後に登場する天伯はきらびやかな衣装に弓矢を持つ。東西南北の方向と天と地に向かって弓を引き、悪鬼と外道を追い払うといわれている

当初は八幡神社で行われていましたが、江戸時代中期以降は諏訪神社や熊野神社など遠山郷内各集落の神社にも広がるように。江戸末期から明治時代にかけては、村内の神々や高神の面が続々と奉納されるようになり、神々の加護を求める祭りへと変化していったのです。終戦後は人々の楽しみの祭りとしての要素も加わるように。

最近では地元の小・中学校で舞を習った子どもたちが積極的に祭りに参加。若者たちが祭りを支えていこうという動きも生まれています。

「地域のアイデンティティを育んでいるともいえるこの祭りがなくなると、地域の活力が一気に衰えてしまうと思います。少子高齢化や人口減少という悩みもありますが、祭りが存続し続けられることは、地域が健全でもある証」と櫻井さん。

「遠山郷の人々にとって、この祭りは1年を無事に過ごした充実感と新年を迎える節目を感じるものでもあります。だからこそ、単なる物珍しい祭りではなく、祭りの現在の形から昔の遠山郷の暮らしを思い、祭りの中にある奥深さを感じてもらえたら。日本の古来の信仰が感じられる学びの場として南信州を訪れてもらえたらうれしいですね」

こうした櫻井さんの言葉には、地域の伝統を支える矜持と使命も感じられました。

遠山の霜月祭

飯田市上村・南信濃

電話:0265-53-3755(飯田市教育委員会事務局 文化財保護活用課 文化財保護係)

電話:0260-34-1071(遠山郷観光協会)

飯田市HP 遠山郷観光協会HP

※この記事は2023年11月時点の情報です。

▶次ページ「Vol.2 上田の新春を飾る風物詩 八日堂縁日と蘇民将来」

このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら

営業局

TEL:026-235-7249

FAX:026-235-7496