2025.08.12 [ 企画展・イベント山好き館長の信州便り ]

「大切な人に幸せでいてほしい」人類に共通の想いを込めて(FMぜんこうじ「図書ナビ」第29回)

中川さん:「読ませなかったもの」と「読ませたかったもの」ですか・・・?

森:「読ませなかったもの」というのは、いわゆる検閲で、発行禁止になったり、閲覧禁止になったものですね。検閲自体は明治期からありましたが、戦争前から戦争中にかけては、特に厳しく規制されました。県立長野図書館には、1944(昭和19)年までの約20年間に、発行禁止・閲覧禁止とされた本の記録が残されています。時の政府の検閲によって、伏せ字になったり、破り取られたり、警察に接収されたり。図書館が自ら閲覧禁止にしたとみられる本もあります。「表現の自由」そして「知る自由」がだんだん失われ、やがて戦争に突入して行くんですね。10年前の戦後70年特別企画の展示資料を今回も展示しています。

一方で、今年のメインの展示「読ませたかったもの」は、いわゆる「読書指導」です。日中戦争の勃発(1937年)以降、言論や思想の統制が強まっていく中、各府県には中央図書館が置かれました。長野県では、県立長野図書館が中央図書館に指定され、国の挙国一致の方針に従って「読書指導」を繰り広げたんですね。

『読書会指導要綱』というマニュアルに沿って、県内の農村図書館や青年会、工場などに「読書会」が設けられました。当時の価値観においての、「愛国心」や「護国:国の守り」について書かれたもの、万葉集などの古典から実用書まで、さまざまな本が推奨されました。

「読書会」は今でもありますし、一人で読むだけではなく、みんなで読み合うことの大切さ、良い効果もたくさんありますよね。ただ、何を、どう読むかは、一人一人の「知る自由」に関わってきます。

図書館はこういった過去の資料をしっかりと保存し、皆さんに見ていただき、現在、そして未来を考えるきっかけにしていただけたら良いなと思っています。

中川さん:お話を聞いて、ふっと思ったのですが、「読ませなかったもの」と「読ませたかったもの」は、一見違うものに見えて、実は同じ方向性を持つように感じました。

森:まさにおっしゃる通りですね。「読ませる」「読ませない」は、表裏一体で、いわば「読ませる側の歴史」だと思います。一方で、「読む側の歴史」というのもあります。最後に詳しくご紹介しますが、読者にフォーマスを当てて研究している方から、講演をしていただこうと思っているんです。

中川さん:この時代に、読者一人一人が持つ考えは、多様で良いんですね。

今月の一冊:大切な人に幸せでいてほしいという想いを込めて

中川さん:今月の一冊をお願いします!

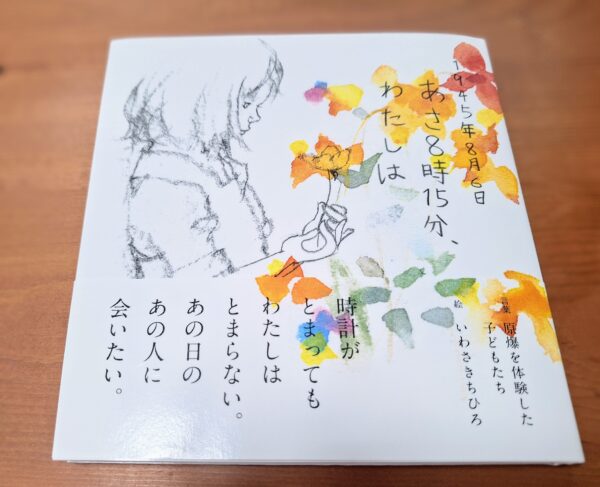

『1945年8月6日 あさ8時15分、わたしは』

森:今日は、絵本『1945年8月6日 あさ8時15分、わたしは』童心社(2025.7)を持ってきました。

この本は、原爆を体験した子どもたちの作文をまとめた本『わたしがちいさかったときに』から、改めていくつかの作文を取り上げたものです。例えば、被爆したとき5歳だった女の子が、小学5年生の時に作文を書いて、そして今年、85歳の今、その時のことを振り返る文章を書かれています。

そして、戦後生まれのアメリカの詩人、アーサー・ビナードさんが、ヒロシマ・ナガサキのことをどのように自分ごとにしていったのかというお話や、詩も掲載されています。中川さん、詩の一節を読んでみていただけますか?

中川さん:

「時計がとまっている ここらへんの時計は みんな あさ8時15分にとまったという」

「時計がとまっている そんな時計が世界から消えても あした太陽はのぼるし、この川も海へながれる

ずっとむこうに、こわれた時計のむこうに とまらないぼくらが見えている」

森:ありがとうございました。本の帯にはこんな言葉が。「時計がとまってもわたしはとまらない。あの日のあの人に会いたい。」あの日の出来事が、ずっと昔に終わってしまったことではなく、現在にもつながっていることを感じさせられますね。辛い内容ではあるのですが、いわさきちひろさんの美しい水彩画がとても印象的で、救いになります。「大切な人に幸せでいてほしい」という想いは、人類に共通のもの。そんなことを感じさせてくれる本です。

中川さん:本当に温かみのある絵が素敵です。そして、手元に置いておきたいと思える本ですね。

このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら

県立長野図書館 総務企画課

TEL:026-228-4939

FAX:026-291-6252