春の訪れが感じられる季節となりました。

皆様はいかがお過ごしでしょうか。

3月3日はひな祭り。

女の子が元気に幸せに育つように祈る行事です。

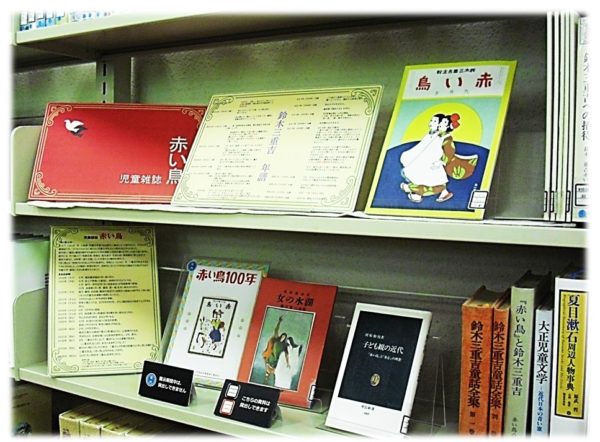

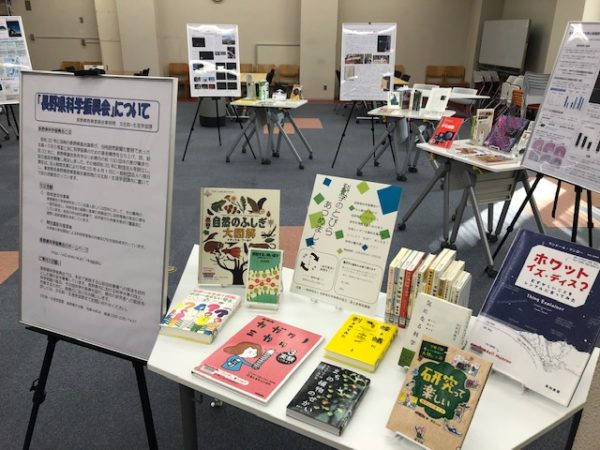

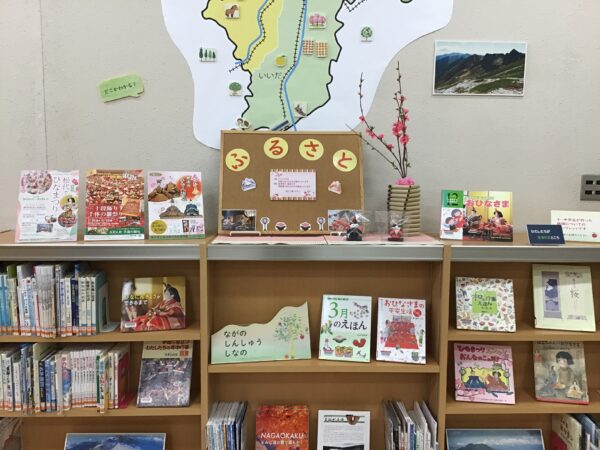

当館では、1階児童図書室「ふるさと」コーナー、2階一般図書室、3階信州・学び創造ラボにおひなさまの関連コーナーを作成しました。

2階一般図書室には関西風、3階信州・学び創造ラボには関東風のおひなさまがそれぞれ飾ってあります。

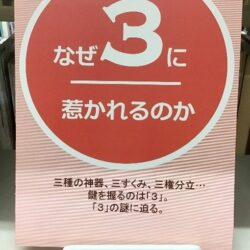

皆様は関西風と関東風のおひなさまに違いがあることをご存知でしょうか?

ひとつに内裏びなの位置があります。

「内裏」とは禁裏(きんり)、禁中(きんちゅう)ともいい天皇の住居を指します。ひな人形は宮中の結婚式の様子をかたどったものといわれ、内裏びな(男びな、女びな)は天皇と皇后をあらわすといわれています。内裏びなは現在、男びなは向かって左、女びな向かって右側にかざることが多いようですが、もともとは逆に飾っていたようです。

関西風のおひなさまは男びなを左側(向かって右)に置きます。古くから日本では、左大臣と右大臣では、左大臣の方が上であるように、格が高いことや日本の暦を読み解く上で欠かせない陰陽五行説に由来しているようです。

反対に、関東風のおひなさまは男びなを右側(向かって左)に置きます。西洋では右側の位の方が高いとされており文明開化以降西洋化の影響や、昭和天皇の即位の礼に則って右側に置くようになったのが由来とされているようです。

その他にもおひなさまのお顔立ちなどいろいろな違いがあるのでぜひ見比べてみてください!

おひなさまの歴史もとても興味深いものがたくさんあります。おひなさまは元々は古代中国で行われていた、水辺で身の穢れをはらう「上巳の節句(じょうしのせっく)」という風習が原型になっているようです。この風習が、平安時代に日本に伝わり「流しびな」として草や紙で作った人形に汚れを移し海や川に流し、汚れを清めたことが日本でのおひなさまの始まりのようです。時代とともにたくさんの形の進化を遂げ、わたしたちの知る今のおひなさまの形となっています。

今回調べた資料の中には、男びなと女びなの人形は天皇や親王(天皇の兄弟・皇子)の夫婦をかたどっているわけではなく、「高貴な夫婦を象徴した人形」と書かれているものもあり驚きでした。

おひなさまの由来や文化には諸説あるようですし、地域によって違いもあるようですので、ぜひ調べてみてはいかがでしょうか。

ひな壇の横には、当館所蔵のおひなさまに関する資料を展示していますので、ぜひ手に取ってご覧ください!

■参考資料(下記の本を使って調べました![]() )

)

このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら

県立長野図書館 総務企画課

TEL:026-228-4939

FAX:026-291-6252