2025.09.12 [ 山好き館長の信州便り ]

読むこと・語ることは人生の彩り!(FMぜんこうじ「図書ナビ」第30回)

中川さん:さて、今日の話題は?

森:「読書会の昔と今」を考えてみたいと思います。

2025年9月7日(日)、戦後80年特別企画「読ませなかったもの と 読ませたかったもの-戦時下における『読書指導』を通して『知る自由』を考える」講演会で、早稲田大学の和田敦彦先生に、「読者の歴史」に焦点を当てて、お話をしていただきました。

中川さんは、「読書会」というと、どんなイメージを持っていらっしゃいますか?

中川さん:そうですね。少し難しいもの、というイメージがあります。話す側と聞く側に分かれてしまうというか…。

森:なるほど、そうかもしれませんね。戦前・戦中は、“お国のために“という報国精神が大切にされていました。いわゆる「思想善導」で、「読みたい本」よりも「読ませたい本」を。ある意味、「読まされていた」という状況がありました。

フォーラムの様子

そこに、図書館がずいぶん力を入れていた…という歴史的な事実もあります。例えば、『読書会指導要綱』のようなマニュアルを作ったり、モデルとなるような「読書会」を指定して、補助金で本を揃えて、地域の読書会に送ったりしていました。

県立長野図書館の第2代館長だった乙部泉三郎さんが残された資料をご遺族の方が寄贈してくださったのですが、当時、読書会の指導者から乙部館長に寄せられたお手紙も残されているんです。とても貴重な史料です。

中川さん:お手紙には、どんなことが書かれていたんですか?

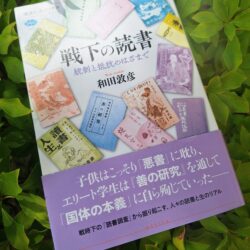

森:「読書会のメンバーはとても熱心でレベルも高い。このままだと一般と乖離してしまうかも」…という悩みが綴られたりしています。取組を拡げるための活動なのに、困っちゃったなぁと。和田先生の本『戦下の読書 ―統制と抵抗のはざまで』講談社(2025)には、実際に読んだ作品について、読書会で感想を述べている文章も紹介されています。戦意高揚や富国強兵的な内容の本ばかりかと思いきや、『万葉集』や地域出身の作家の本を取り上げていることも多くて、実際の雰囲気は文芸的な読書会だったのかもしれないですね。

『戦下の読書』

森:和田先生からは、その頃、各地で行われた「読書調査」のお話もありました。愛読書とか、よく読む雑誌、などですね。「読書調査」の実態を研究することで、その時代の「読者の姿」が浮かび上がってくるのではないかと。そして、水道の蛇口に例えて「蛇口をひねれば水が出て来るように、本や資料がいくらでも自由に読める」というのは、普通のことではないんだ。意識して守っていかなければ、「知る自由」というのは、簡単に失われてしまうおそれがあるんだ。というお話が印象的でした。

図書館は、戦前・戦中の反省、歴史を踏まえて、どうすれば、「知る自由」が守れるのか…ということを考え続けています。

このブログへの取材依頼や情報提供、ご意見・ご要望はこちら

県立長野図書館 総務企画課

TEL:026-228-4939

FAX:026-291-6252